近年、メディアで長時間労働が問題視されることが多くなりました。企業は従業員に残業をさせないよう配慮する必要がありますが、今までと変わらない仕事量を以前より短い時間で終わらせるには、どのような施策を取ればいいのでしょうか?

行政機関の効率化を進める総務省行政管理局では、紙文書中心の働き方から脱却し、生産性を上げるために「オフィス改革」を実行。人員を増やさずに生産性を向上させることで、残業時間を約20%減らすことに成功しました。

業務を効率化させた行政管理局の取り組みについて、オフィス改革伝道師として出張講演も行っている永田氏、近藤氏、山崎氏に話を伺います。

<目次>

・紙文書中心の働き方に限界を感じていた

・オフィス改革を推進するために先進企業を視察

・総務省がおこなったペーパーレス化

・柔軟なコミュニケーションを促す働き方が定着

紙文書中心の働き方に限界を感じていた

オフィス改革を行う前の行政管理局では、仕切られた空間によるコミュニケーション不足や、資料の保管場所を個人単位でしか把握していないことが原因で業務が属人化してしまうなど、多くの課題を抱えていました。

これらの課題について永田氏は「以前は個人で仕事を抱え込むことが多く、隣の人が何をやっているかさえ分からないので、助けをだすことができない状況でした」と語ります。

課題解決のために原因を追求したところ、あまりに多すぎる紙文書が問題であることがわかり、職員の間でも紙文書中心の働き方に疑問を持つ人が増えていたと言います。

ちょうどそのころ、カナダの先進的なオフィスを視察した松本文明大臣政務官(当時)から「電子政府を推進する部署なのだから、紙文書中心のアナログな仕事を見直し、業務を効率化しよう」という指示が与えられたそうです。

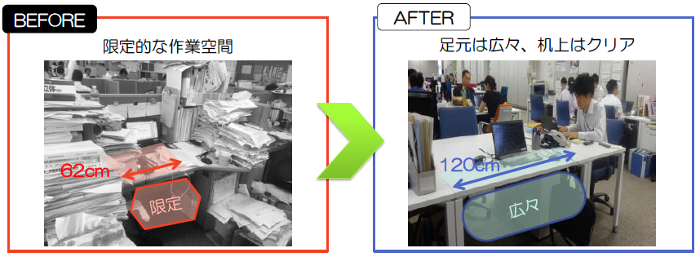

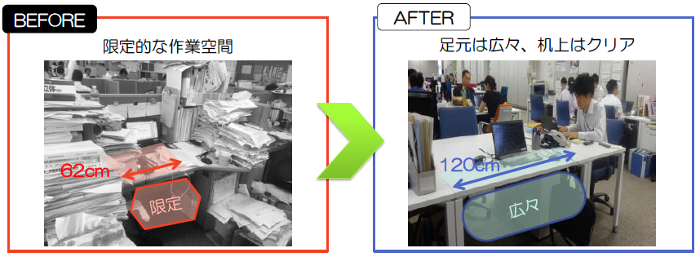

デスクには自分のものではない資料が放置されていたり、一度も使っていない書籍があったりと、作業スペースを圧迫。

また、紙文書を中心とした働き方では自席以外で仕事ができない状況も多く、資料をデータで共有できないというデメリットもあったとのこと。

そのような状況でオフィス改革のコンセプトとなったのは、

「情報の電子共有によるペーパーレス化」と

「オフィスレイアウト変更によるコミュニケーション活性化」でした。

オフィス改革を推進するために先進企業を視察

総務省行政管理局 永田真一氏

行政管理局では永田氏と近藤氏が中心となってオフィス改革のプロジェクトチームを結成し、紙文書を使わない新しい働き方についての資料を作成、職員に対して説明を行ないました。

さらに日本マイクロソフトやGoogleといった紙文書を使わない企業のオフィスを積極的に視察したそうです。

「視察に行くときは、改革に乗り気ではない人を積極的に連れていきました。反対派の人ほど現場を見ると考え方が変わり、賛成意見を波及してくれます」(永田氏)

もともと行政管理局の場合は、松本大臣政務官からの指示で改革が始まったので、トップからの後押しが一番の原動力になったとのこと。

総務省がおこなったペーパーレス化

ペーパーレス化の導入には、6ヶ月間の準備期間を設けたといいます。その際の具体的な流れについて、永田氏と近藤氏に話を伺いました。

(1)目的意識の共有

行政管理局が掲げたペーパーレス化の目的は、「紙文書中心の仕事から脱却し、より柔軟で効率的な働き方を目指すこと」と「デスク周辺の紙文書を整理し、コミュニケーションを活性化させること」で、これらの目的と課題の共有を最初に行ったそうです。企業のオフィス視察もその一環でした。

(2)共有できる紙文書の仕分け

目的を共有したあとに取りかかったのは、個人や組織で持っている紙文書の整理。デスクやロッカーに眠っていた紙文書を「書籍」「白書」「印刷資料」などに仕分けして、組織全体でそれぞれの紙文書が何部必要なのかを決め、余剰分は全て破棄。

(3)ペーパーレス化を浸透させる

個人資料で必要なものはスキャンして、データで保存します。オフィスのレイアウト変更を同時に進行していた行政管理局では、フリーアドレス可にともない、身長丈の個人ロッカーをコンパクトなロッカーにして、個人が所有できる紙文書を物理的に制限。ペーパーレス文化を浸透させたとのこと。

総務省行政管理局 近藤貴之氏

近藤氏にペーパーレス化を推進する際に苦労したことをたずねると、紙文書の破棄が一番大変だったとの回答。

「個人が管理していた資料はレイアウト変更までに2回、まとめて捨てる日を設けて職員に周知しました。しかし、組織の紙文書は私が一人で整理し、破棄しなければならなかったので物理的に苦労しました」(近藤氏)

破棄した紙文書は全体の8割、コピー箱にしておよそ480個分の削減ができたそうです。

柔軟なコミュニケーションを促す働き方が定着

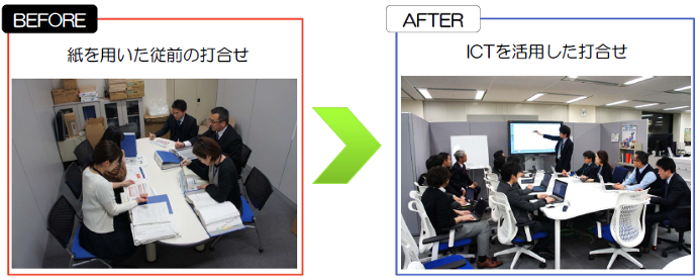

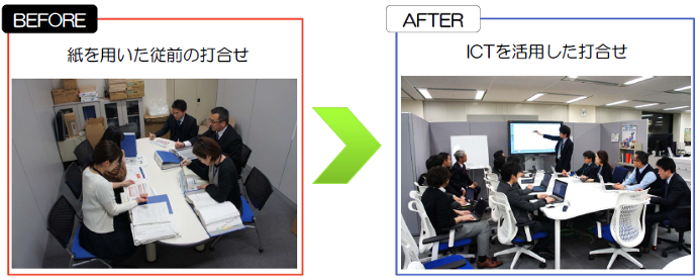

紙文書を用いた従来の打ち合わせでは、資料の印刷や準備、会議後の資料修正に時間がかかっていましたが、ペーパーレス化を導入したことで業務が効率化。

会議の資料を作るときも、以前は上長が手書きで修正指示を出していましたが、今ではパソコンだけでやり取りができるようになったそうです。

また、執務空間の紙文書が無くなったことで作業スペースが広がり、さらにキャスター付きのデスクに変更したことで手軽な移動が可能となりました。案件ごとにデスクを移動できるため、柔軟なコミュニケーションが可能になったとのこと。

さらにペーパーレス化の効果を最大限発揮できているのは、“紙文書を使わない業務形態に適したオフィス”を作ったことが成功の要因だったと永田氏は言います。

後編では、より機能的でコミュニケーションを活性化させるオフィスレイアウト術と、驚くべき効果をご紹介します。

後編はこちら⇒

【総務省行政管理局のオフィス改革】課長の席を近づけて、古い働き方を捨てました